戦略コンサルタント/研修講師紹介

FS認定戦略コンサルタント/社員研修インストラクター

地域別、多種にわたる業種の専門コンサルタント集団

『FS認定戦略コンサルタント』の称号は、

ファーストステップ株式会社が認定した公認資格認定証を授与した者の名称です。

「史上最強の経営【商標登録済】」メソッドを活かした、社員研修講師としても活躍

根本的な考え方は「想いの実現」「全員参加型組織」、ここ最近の言葉に置き換えると「チームビルディング」「エンゲージメント」になります。ご支援先からのご依頼内容は様々ですが、想いを実現する手法の一つとして従業員様向けの社員研修講師として関わることで、より大きな成果に繋げる事も出来ます。そんなお付き合い「伴走型」で一緒になって取り組んでおります。

当社の社員研修にご興味頂きました、法人様、または研修講師ご希望の方は、リンク先(googleアンケートフォーム)にて資料ご請求ください。

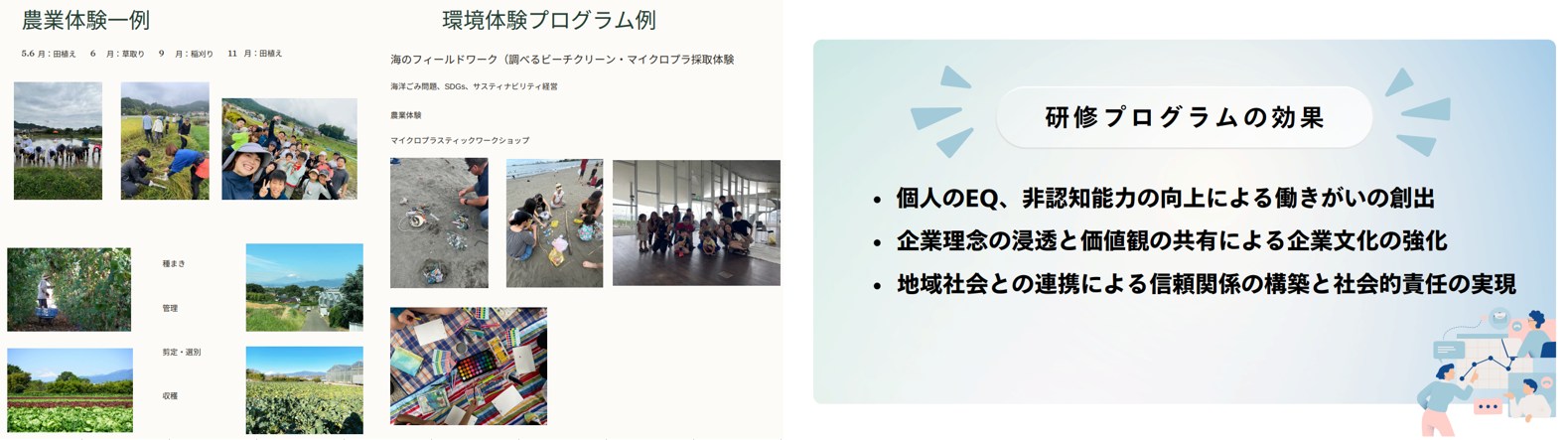

※ 体験型研修「YUMEKANA」 資料ご請求はこちらをクリック ※

地域別、多種にわたる専門コンサルタント(一例紹介)

これまで150名以上の方が「史上最強の経営【商標登録済】」コンサルタント養成機関を卒業し、FS所属コンサルタント、兼業コンサルタント、社内コンサルタントとして、日本全国で活躍しております。(一部、海外案件もご支援中)

★卒後時点の居住地(多い順) : 東京、神奈川、埼玉、愛知、千葉、大阪、静岡、群馬、京都、兵庫、福岡、新潟、富山、奈良、鹿児島、宮城、栃木、山梨、長野、福井、岡山、広島、山口、香川、大分、宮崎、沖縄

★経歴・得意分野(DB抜粋/あいうえお順) : DX、eコマース、IPO、ISO、IT、SNS、Web、アミューズメント、医療、飲食、ウェディング、宇宙ビジネス、運輸、営業、営業支援、英語教育、エステ、海外人材、海外進出、会計、介護、開発、学習塾、菓子メーカー、環境、官民ファンド、管理会計、機械メーカー、企画、技術戦略、キャリアコンサルタント、求人、行政書士、業務改善、銀行、金融、クレジット、経営戦略、芸能、決裁、健康、研修講師、建設、建築、小売、航空、広告、購買、国土交通省、コンサルタント(人事・採用、マーケティング、販売・接客、財務、経費削減、開業、生産効率・品質向上、他)、産業カウンセラー、事業再生、事業承継、資金調達、自動車整備、自動車販売、自動車メーカー、社会保険労務士、住宅、宿泊、出版、商社、助成金・補助金、食品卸、新規事業、人材紹介、人事、スーパー、製造、製薬メーカー、税理士、ゼネコン、繊維、倉庫、造船、太陽光発電、知財特許、中小企業診断士、通信、通信教育、店舗ビジネス、投資戦略、土木、農業薬品、バックオフィス、美容、肥料メーカー、ビルメンテ、不動産、部品メーカー、保険、マーケティング、メディア、旅行、工学博士、導線マーケティング

その他、専門知識と業界に特化したFS認定戦略コンサルタント多数在籍中!

日本経済を支える中小企業は、全体企業数の99%、就労人口は70%以上です。

日夜奮闘している、日本の中小企業経営サポートに最適なコンサルティングサービスを提供していきたい。

想いを理解し志を同じくする仲間が、ファーストステップには多数在籍しております。

これまで、当社の「史上最強の経営【商標登録済】」コンサルタント養成機関を卒業しメソッド・ノウハウを修得した仲間が150名以上となります。

この育成手法、ネットワークがファーストステップの最大の強みとなり、

ご支援先企業様の経営サポートに貢献しております。